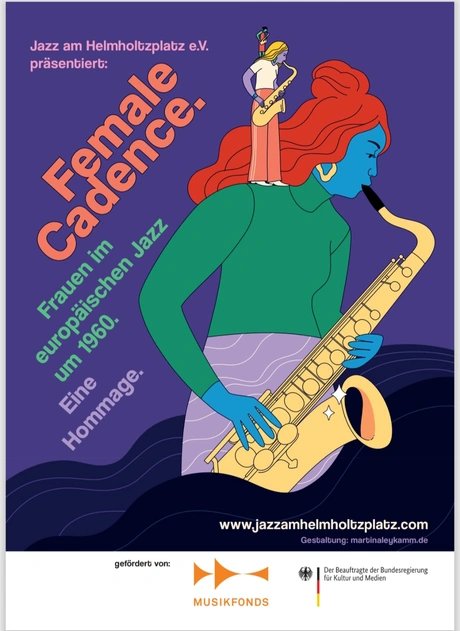

...präsentiert von Jazz am Helmholtzplatz e.V

Die Konzertreihe "Female Cadence: Frauen im europäischen Jazz um 1960" widmet sich vergessenen Musikerinnen, die den Jazz in Europa entscheidend geprägt haben, heute: Lolita Garrido.

LOLITA GARRIDO, präsentiert vom LUCIA BOFFO TRIO

- Lucia Boffo – vocals

- Lajos Meinberg – piano

- Sidney Werner - bass

Lolita Garrido (1928-2018) gilt als Pionierin des spanischen Jazz, die als „La novia del swing“ (die Geliebte des Swing) Jazz- und Big-Band-Musik in den 1940er Jahren auf spanische Bühnen brachte, zugleich aber auch von der Zensur der Franco-Diktatur betroffen war.

Ende der 1940er Jahre interpretierte sie Jazzstandards, insbesondere in der Revue „Historia de dos mujeres“, die 1945 in Madrid präsentiert wurde und mit der sie ihre internationale Karriere startete, die sie in die großen Konzerthallen - vor allem in Spanien und Lateinamerika - katapultierte.

In den 1950er Jahren wandte sie sich verstärkt der lateinamerikanischen Musik, dem Bolero, dem kubanischen „Filin“ und dem Tango zu. Zu diesem Zeitpunkt war der Jazz insgesamt unter Franco stark eingeschränkt worden und existierte mit einigen wenigen „Hot Clubs“ als „Nischenmusik“ in einigen spanischen Großstädten. Konzerte von Jazzmusikern wie Lionel Hampton galten in den 1950er Jahren als Zeichen für eine kulturelle Öffnung.

Jazz war auch in westlich geprägten Diktaturen im Kalten Krieg als Musik des politischen Protests verpönt und wurde der „linken Szene“ zugeschrieben.

Unter der Diktatur Francos (1939-1979) war die spanische Musikszene stark zensiert. Texte, die als subversiv oder politisch gefährlich galten, wurden entweder verändert oder verboten. Songtexte mussten mit den „katholischen“ Werten, die vom Franco Regime propagiert wurden, übereinstimmen – zu viel Laszivität oder gar weibliche Begierden und Sehnsüchte waren verpönt.

Lolita Garrido war die erste Sängerin in Spanien, die „Bésame Mucho“ interpretierte - und ihre Version wurde prompt zensiert. Das Lied war im Übrigen eine Komposition der mexikanischen Komponistin Consuelo Velázquez. Der Song ist repräsentativ für die sinnlichen Boleros der Zeit und den kubanischen „Filin“, der Sehnsüchte und erotisches Verlangen thematisiert und damit einen Kontrast zur politisch äußerst angespannten Situation des Kalten Krieges mit seinen Revolutionen, Unterdrückungsmechanismen und politischen Verfolgungen darstellte.

Obwohl der Text an sich nicht offen politisch war, wurde die Art und Weise, wie Lolita Garrido (die eigentlich Dolores hieß) das Lied interpretierte, als Akt der kulturellen Subversion wahrgenommen. In Filmen schnitt die spanische Zensur angeblich alle Kussszenen raus, die länger als drei Sekunden dauerten. Erst 1966 schaffte Spanien die Vorzensur ab, eine Nachzensur blieb bestehen.

Letztlich gründete Lolita Garrido ihren Erfolg aber auch auf Interpretationen des spanischen Songgenres „Copla“. Während der Franco-Diktatur wurde die Copla sowohl als Werkzeug der politischen Propaganda genutzt als auch als Ausdruck von Widerstand.

Ihre Lieder behandelten Themen wie Liebe, Verlust und soziale Ungerechtigkeit, die oft allegorisch politische Botschaften transportierten. Lolita Garrido nahm um 1960 an mehreren renommierten Musikfestivals teil, unter anderem am Festival de la Canción Mediterránea und dem Festival de Benidorm in Spanien.

Lolita Garrido war eine professionelle Künstlerin, der es gelang, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein. Daher stellte sie eine Schlüsselfigur in der spanischen Musikszene der 1950er und 1960er Jahre dar. Sie begann zwar mit Jazz, wandte sich aber später den populären lateinamerikanischen Musikrichtungen zu und interpretierte in den 1960er Jahren dann ebenso Twist und Popsongs. Sie war bis zu ihrem Lebensende als Sängerin aktiv und spielte gegen Ende ihrer Karriere auch in Filmen mit.

LUCIA BOFFO

Die argentinische Sängerin, Komponistin und Dozentin Lucia Boffo stammt aus Ushuaia und lebt seit 2019 in Berlin. Ihre Musik verbindet Jazz mit argentinischer Folklore, Songwriting und experimentellen Klangsprachen. Sie studierte Jazzgesang und Komposition in Buenos Aires und unterrichtete dort an verschiedenen Hochschulen, bevor sie ans Jazz-Institut Berlin kam. Mit ihrem Ensemble „Nomade“ entwickelt sie eine persönliche Sprache zwischen Improvisation, Tradition und Avantgarde. Regelmäßig ist sie auf Berliner Festivals und Bühnen zu hören.

www.luciaboffo.com

LAJOS MEINBERG

Der Pianist Lajos Meinberg gehört zur spannenden jungen Berliner Jazzszene. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie, studiert er seit 2020 am Jazz-Institut Berlin bei Tino Derado, Wolfgang Köhler und Greg Cohen. Zahlreiche Preise: „Jugend jazzt“-Award, der Ingolf-Burkhardt-Award oder der 1. Preis beim Internationalen Jazzhaus Pianowettbewerb Freiburg 2024. Konzertreisen führen ihn bereits durch Deutschland und Europa.

www.lajosmeinberg.com

SIDNEY WERNER

Der Kontrabassist Sidney Werner studierte am Jazz-Institut Berlin bei Greg Cohen. Er spielt unter anderem im „Omniversal Earkestra“ sowie im „Far East Trio“, das sich der Musik Duke Ellingtons widmet und tritt regelmäßig mit Natalie Greffel auf.

www.sidwerner.com

Hintergrund:

Female Cadence: Frauen im europäischen Jazz um 1960 (Oktober 2025 – Januar 2026) widmet sich vergessenen Musikerinnen, die den Jazz in Europa entscheidend geprägt haben. Im Zentrum stehen Künstlerinnen wie Lolita Garrido (Spanien), Pia Beck (Niederlande), Colette Magny (Frankreich), German Tülay (Türkei), Kathy Stobart (Großbritannien) und Ewa Wanat (Polen).

Das Projekt bringt diese Künstlerinnen zurück ins öffentliche Bewusstsein, indem Berliner Musikerinnen wie Olga Reznichenko, Mathilde Vendramin, Lucia Boffo, Pinar Tatlikazan, Birgitta Flick und Ola Blachno mit ihren Ensembles Werke dieser Frauen neu interpretieren, transkribieren und mit eigenen künstlerischen Positionen verbinden. So entsteht ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen politisch motivierter Musikgeschichte und heutiger Jazz-Avantgarde.

Neben sechs Konzerten in Spielstätten wie der Brotfabrik und dem Kubiz Raoul Wallenberg umfasst die Reihe Vorträge und ein Programmheft. Im Anschluss entsteht ein Podcast. Damit wird weibliche Jazzgeschichte nachhaltig sichtbar gemacht und zugleich ein Diskurs über die gesellschaftlichen Bedingungen jener Musikerinnen eröffnet – patriarchale Strukturen und autoritäre Regime rücken hierbei in den Fokus.

Dabei soll auch ein Blick auf die heutigen Konditionen im Jazz geworfen worden, sowie aktuelle künstlerische Positionen von Musikerinnen des Jazz und der Improvisationsmusik präsentiert werden.

Die Konzertreihe versteht sich als Beitrag zur Sichtbarmachung vergessener weiblicher Biografien und als Reflexion darüber, wie sehr künstlerischer Ausdruck und gesellschaftlicher Protest damals wie heute ineinandergreifen.

- Gefördert vom Musikfonds e.V. mit Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Idee und Umsetzung: Regina Câmara

Tickets 18/12 Euro

Zusätzliche Informationen

Termine

Oktober 2025

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

|---|---|---|---|---|---|---|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

| ||

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

25

|

26

|

27

|

28

|

29

|

30

|

31

|